ダイナミックディスク

ダイナミックディスクは 2020年 5月に開発終了がアナウンスされ、今後のアップデートでダイナミックディスク は「記憶域スペース」に置き換わる予定になっており、現在 Windowsでの利用は非推奨。

ダイナミックディスクは Windows 2000から実装された Windows独自のディスク管理形式で、パーティションの制限を受けず、複数のドライブをまたいだスパンボリューム・ストライプボリューム(RAID 0)・ミラーボリューム(RAID 1)などを構築できるが、プライマリーパーティションという概念がないため、マルチブートができないなどの特徴がある。

- ベーシックディスクについては ベーシックディスクとパーティション を参照。

ディスク管理アプリは下記参照

- AOMEI Partition Assistant Standard のインストールと使い方

- MiniTool Partition Wizard のインストールと使い方

- EaseUS Partition Master Free のインストールと使い方

作成可能なボリューム形式

Windows Home

- シンプルボリューム

1台のドライブにボリュームを作成する一般的なボリューム形式。 - スパンボリューム

2台以上のドライブにある未割り当て領域を結合し、1つのボリュームとして扱うダイナミックディスクのボリューム形式。 - ストライプボリューム

2台以上のドライブにあるボリュームを利用して RAID 0(ストライピング)を構成するボリューム形式。

ストライプボリューム は 各領域の回転数や容量などが同一でないと構成できないため、スペックが異なるドライブを使用した場合は最も低いスペックに準じる。

スパンボリューム・ストライプボリュームは、ボリュームを構成するドライブが 1台でも故障すると全てのデータがアクセス不能になる。

Windows Professional Edition

- シンプルボリューム

- スパンボリューム

- ストライプボリューム

- ミラーボリューム

2台以上のドライブにあるボリュームを利用して RAID 1(ミラーリング)を構成するボリューム形式。

ミラーボリュームは冗長性があるため、1 台のドライブが 不足 状態になっても残りのディスクがデータを保持しているので、新しいディスクをボリュームに追加することで再構築が可能。

- RAIDの詳細については RAIDの基礎知識 を参照。

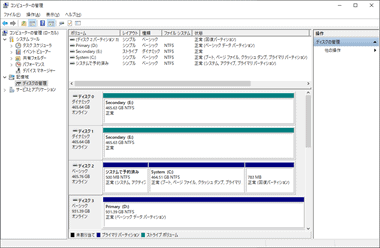

ダイナミックディスクへの変換

Windowsはデフォルトが ベーシックディスク のため、ダイナミックディスクを使用する場合はWindows標準機能の ディスク管理 で変換する。

ベーシックディスクからダイナミックディスクへの変換はフォーマット不要だが、変換したダイナミックディスク をベーシックディスクに戻す場合はディスクのフォーマットが必要。

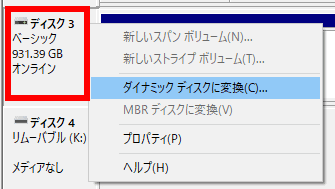

ディスク番号が表示されている箇所でコンテキストメニューを展開して ダイナミックディスクに変換 を選択。

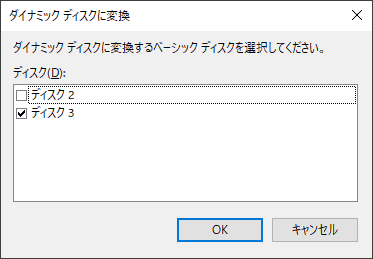

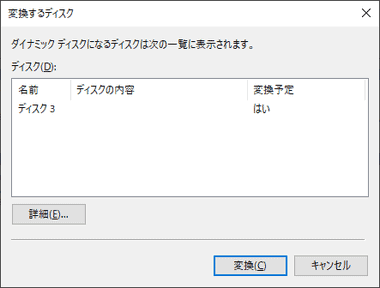

ダイナミックディスクへ変換するディスクをチェックする。

再度変換するディスク番号を確認。

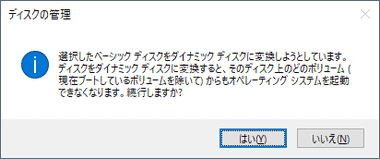

ダイアログを確認して問題なければ「はい」で 変換を実行。

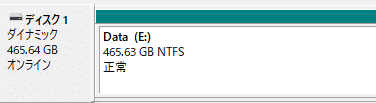

ダイナミックディスクに変換される。

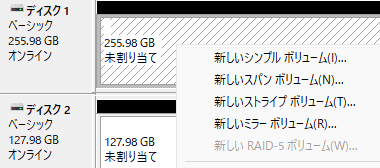

ボリュームの作成

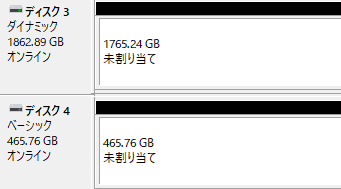

2台以上のダイナミックディスクに未割り当て領域が存在する場合は、ダイナミックディスクを選択してコンテキストメニューを展開すると作成可能なボリュームが選択可能な状態で表示される。

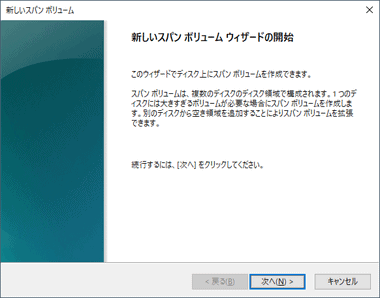

コンテキストメニューから作成するボリュームを選択すると、ボリューム作成ウィザードが開始するので「次へ」。

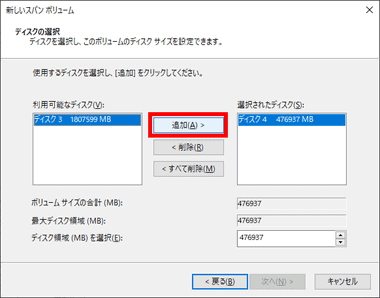

ボリューム を構成するディスクを 利用可能なディスク から 選択されたディスク に「追加」して「次へ 」。

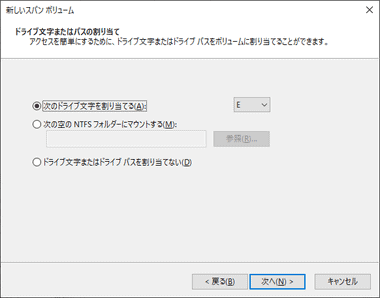

割り当てるドライブ文字をリストから選択して「次へ」。

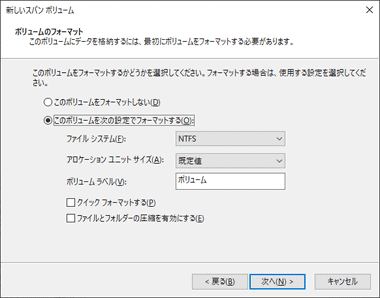

このボリュームを次の設定でフォーマットする にチェックを入れて「次へ」。

- ファイルシステム:NTFS

- アロケーションユニットサイズ:既定値

- ボリュームラベル : 任意

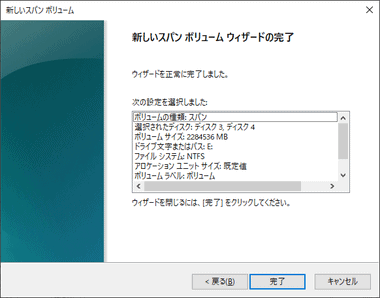

設定を確認して「完了」。

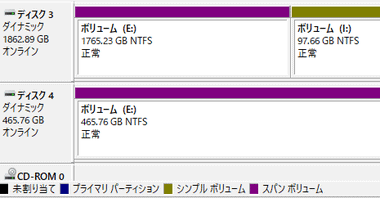

フォーマットが完了すると使用可能になる。

ボリュームの削除

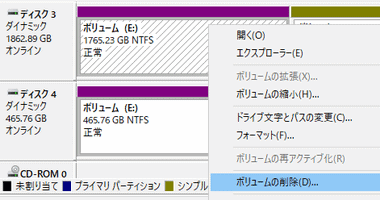

スパンボリュームを削除する場合は、削除するボリュームを選択し、コンテキストメニューから ボリュームの削除。

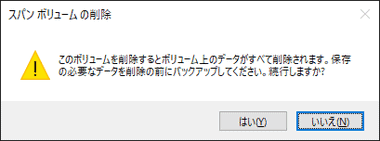

ダイアログを確認して 削除する場合は「はい」。

スパンボリュームが解除されて未割り当て領域になる。

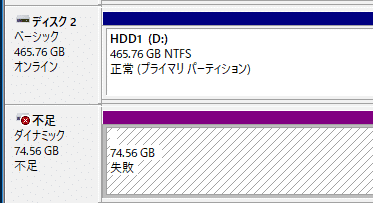

ディスクエラー

ストライプボリュームやスパンボリュームで構成しているディスクが読み込めなかった場合、ディスク管理 では読み込めなかったディスクに 不足 と表示されて状態が 失敗 になる。

ディスクが 1台でも 不足 の状態になればボリュームへのアクセスは不可能で、新しいドライブに差し替えても再構築はできない。

不足の原因がドライブの接続であれば再接続でボリュームは回復するが、ドライブが損傷していると復旧は難しい。

関連記事

Windows 10 / 11 の バージョン・ビルド・サポート終了日 の一覧 と Windows 10 / 11 の バージョン 確認方法、Windows 8.1 以前のサポート終了日

Index メールアドレスとメッセージの送受信プロトコルの種類POP3/ SMTPIMAP/ SMTPWEBメールの POP/ IMAP/ SMTP 情報 メールアドレスとメッセージの送受信 メールア…

Index ベーシックディスクMBR と GPT – パーティション形式パーティションの種類パーティション(ボリューム)の作成パーティション(ボリューム)の編集DISKPARTコマンドによ…