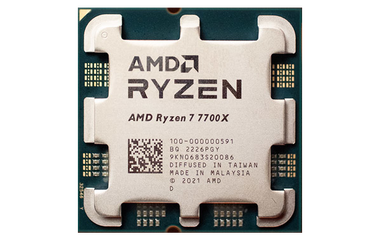

CPU

CPU(Central Processor Unit)は 中央処理装置(中央演算処理装置)と和訳されるパソコンの頭脳に相当する部分。

CPU の性能はベンチマークテストなどで比較できるが、実際の使用感はメモリやストレージなどのトータルスペックで左右される。

- コア

コアは CPUの頭脳に相当する部分。

近年は複数のコアを搭載した CPUが主流で、各コアに処理を分散して効率化を図っている。 - スレッド(Thread)

CPUが実行する処理の最小単位で、現在 Intel/ AMDの CPUは 1のコアで複数のスレッドを同時に処理する SMT (Simultaneous Multi Threading)が採用されている。 - 動作クロック(基本クロック)

動作周波数(クロック)は高いほど多くの処理を同一時間内に行えるが、動作クロックに比例して発熱量と消費電力も増加する。 - ターボ機能(最大ブーストクロック)

ターボ機能はシングルスレッドのアプリケーション利用時、1部のコアに負荷が集中している場合に空いているコアの動作を停止し、負荷が集中しているコアの動作クロックを一時的に上昇させる技術で、インテルは「ターボ・ブースト・テクノロジー」 、 AMDは「ターボコア・テクノロジー」 が使用されている。

ターボ機能はオーバークロックのように全てのコアが上限まで上がるのではなく、設定された総発熱量の範囲内で効率化が図られる。

- TDP(最大放熱量)

TDP(Thermal Design Power)は CPUの最大出力時の消費電力。 - キャッシュメモリ

CPUの情報伝達経路で発生する遅延対策として転送効率を向上させるために実装されている記憶領域。 - グラフィック機能

描画処理を行う機能で、マザーボード内蔵のグラフィック機能を使用できる。

グラフィック機能を実装していない CPUは別途 グラフィックカードが必要。

パソコンの CPUは Intel(インテル)と AMD(エーエムディ)の 2 大メーカーが製品を供給しており、市販の PCにはインテル製の CPUを搭載しているものが多く、AMDの CPUは自作派に根強い人気がある。

バルクとリテール

- バルク品

業者間で取引される製品。 - リテール品

一般消費者向け(市販向け)の製品。

バルク品はリテール品と比較して安価だが簡易包装でメーカー保証や日本語の取扱説明書などがない場合が多い。

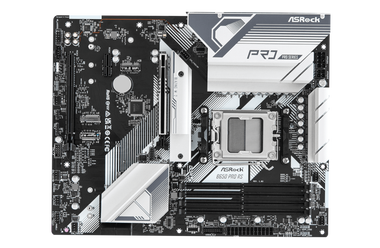

マザーボード

マザーボード (MB)はシステムボードやメインボードとも呼ばれる CPUやメモリなどを設置する基盤。

AMDのソケットは一部で下位互換をサポートしているが、基本的にソケットは互換性がないため、インテル CPU 対応/ AMD CPU対応 という表記だけでマザーボードを選ぶと CPUを搭載できない可能性がある。

- ソケット

CPUを固定する部分をソケットやスロットといい、CPUのモデルによって対応しているソケットの形状が異なるため、使用する CPUをサポートした製品を選択する。

ソケットは CPU の設計(マイクロアーキテクチャ)が大きく変わるたびに形状が変化する傾向があり、仕様書の パッケージや対応ソケット に表記されている。 - フォームファクタ

マザーボードのサイズで、ATX・MicroATX(M-ATX)・Mini ITXなどの規格があり、大きさだけでなく拡張性や基本性能が異なるので、使用する PCケースや制作する PCのスペックを考慮して選定する。 - メモリスロット

現行のメモリは DRAMを搭載した DIMMが主流で、DRAMには DDR3や DDR4など複数の仕様があり、物理的に互換性がないため、メモリスロットの規格に適合したメモリを使用する。

メモリの最大搭載容量はマザーボードによって異なるが、32bit OSはマザーボードの最大容量に関係なく利用できるサイズは 4GBが上限で、64bitの Windowsはエディションによって容量が異なり、Homeで最大 128GB、Proは 2TBまで利用できるが、一般的な MBはハイエンドモデルでも最大 128GBのものが多い。

- グラフィック機能

内蔵グラフィックは CPUが実装しているグラフィックス機能の出力をサポートするもので、マザーボードに HDMIや Display Portなどの映像出力ポートがある。

随分昔の話だが Socket 7という形状のソケットは、当時主流だった IntelのPentiumが採用しただけでなく、AMDの K6という CPUも Socket 7と互換性があり、マザーボードを交換せずに CPU だけ換装することが可能だったが、インテルの Pentium Pro , AMDの K6 – 2 の頃から専用のソケットが採用されて現在に至っている。

メインメモリ

ランダムアクセスメモリ(RAM)は CPUが直接アクセスするパソコンの主記憶装置(メインメモリ)で、SSDや HDDよりも高速だが、現在普及している DRAM(Dynamic Random Access Memory)は一定時間が経過するとデータが消えるという特徴がある。

メモリは PC4-25600(DDR4-3200)のような形で表記されることが多く、PC4-25600はモジュールの規格、DDR4-3200がチップの規格で、PC4(DDR4)、転送速度 25600MB/s、クロック速度 3200MT/s を表している。

- ECC

メモリの仕様に表記されている ECC(Error Check and Correct memory)はメモリのエラーチェック機能で、Non-ECCはメモリにエラーチェック機能がない。 - CL – キャスレイテンシ

CASレイテンシは指示を受けてから開始するまでの時間のことで、同じメモリクロックの場合は CLの値が高ければ遅いということになるが、レイテンシは CASレイテンシをメモリクロックで除算した値のため、CASレイテンシだけでメモリ性能は判断できない。 - Dual Channel

Dual Channelに対応したマザーボードでは、同一規格・同一ロットのメモリを 2枚使用することで、メモリ のデータ転送速度を 2倍に引き上げることができ、単純に 2GBのメモリを 1枚搭載するより 1GBのメモリを2枚 Dual Channelとして搭載して方が同じサイズでもパフォーマンスが向上する。

DDR5は 1つの DIMMに 2つの 32bit チャンネルがあるため 、CPU-Z では 4 x 32 bit(Quad)になるが、一般的に DDR5は 4 x 32 bitが Dual Channel。

メモリは下位互換のため DDR4 2666までサポートしているマザーボードのソケットに DDR4 3400のメモリを搭載できるが、本来の性能は発揮できない。

アプリケーションや OSが消費するメモリ量が搭載しているメモリサイズを上回ると仮想メモリとしてメインメモリに蓄積されているデータの一部が SSD/ HDDに退避(スワップアウト)してアクセススピードが低下するため、パソコンを快適に操作するには十分なメインメモリを確保しておいた方がよく、既存のパソコンを高速化させるにはメインメモリの増設が最も簡単な物理的手段になる。

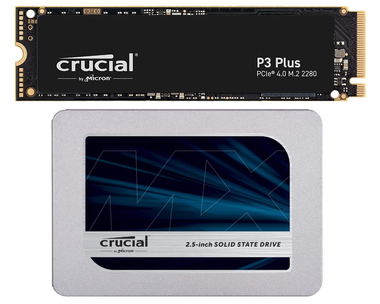

ストレージ

ソリッドステートドライブ(SSD)やハードディスクドライブ(HDD)などのストレージは 補助記憶装置 と呼ばれ、OSを含めたデータを保存するために使用する。

- SSD

SSD は フラッシュ メモリ(半導体 メモリ)が使用されているため 衝撃や振動に強く、シークタイムがないので HDD と比較して データへのアクセス速度が飛躍的に向上する。

SSDには SATA接続のモデルと PCIeで接続するモデルがあり、PCIeに接続するモデルは通信プロトコルに NVMe(Non-Volatile Memory Express)が採用された M.2(インターフェイスの規格)での接続になるが、M.2でも SATA接続の製品がある。

2.5 インチの SSD は SATA 接続の NAND 型 フラッシュメモリで、SSD の黎明期には 書き換えの上限回数や記録方式(SLC / MLC / TLC)が 話題になったが、近年は メモリセルに3ビットのデータを記録する 安価な TLC のネックだった 速度や耐久性 が 技術向上により改善され 、SSD の大容量化もあって TLC を採用した製品が普及している。

- HDD

ハードディスクドライブ(HDD)は プラッタ(磁気ディスク)という円盤部分をモーターで回転させ、磁気ヘッドがプラッタ上を往復することでデータの読み書きを行っており、SSDよりも容量単価が低いため、データ保存用の大容量 ストレージ として利用されることが多い。

SSDの黎明期には通常の HDDにフラッシュ メモリを搭載し、フラッシュ メモリをキャッシュ(一時的な記憶域)として使用することで、HDD のボトルネックであるシークタイムを軽減する ハイブリットHDD(SSHD)も存在したが、SSDの容量単価が低くなった現在では販売されていない。

ストレージ のパーテーションを管理している MBR(Master Boot Record)は 32bitの制約により 2.2TBまでしか管理できず(2TBの壁)、 2TBを超えるディスクはパーティションスタイルを GPT(GUID Partition Table)にする必要があり、起動ディスクとして利用する場合はマザーボードの UEFI サポートと64Bit OSの環境が必要。

電源ユニット

電源ユニットは家庭用の AC電力(交流)を DC 電力(直流)に変換して電圧を下げており、変換時に電力を消費するため 変換率 が電源ユニットの性能を測る目安で、電力効率が良いのは負荷率 50% 前後のため、電源ユニットの容量は消費電力の 2倍が理想的で、12V 1 系統の出力が高いほど安定性が向上する。

電源ユニットは表記されている電源容量だけで判断するのではなく、スペック表に記載されている 12Vに流れる電流(A)から電力(W)を算出して確認する。

GIGABYTE 500W → 12V x 36A = 432W

Corsair 850W → 12V x 70A = 840W

12Vの電力と定格出力はほぼ同じ数値になるが、製品によっては定格出力 620Wと表記していても実質的に 400W 程度の電源ユニットもある。

80PLUS

PC用電源ユニットの電力変換効率に関する規格で、80PLUSの認証を受けている製品は電力変換効率 80%以上が保証されている。

光学ドライブ

光学ドライブ(オプティカルドライブ)は DVD/ Blu-rayなどの光ディスクを再生する 5インチドライブで、以前はリカバリメディアやアプリケーションが CDや DVDで 配布されていたため必須のパーツだったが、現在はダウンロードや USBメモリなどに変わって光学ドライブの使用機会は減少し、自作用の PCケースでは 5インチベイ非搭載モデルが増えている。

UHD Blu-ray

UHD Blu-ray は AACS 2.0 で保護されており、最新の環境では UHD Blu-rayの再生はサポートされていないが、特定の条件下で再生できる。

PCケース

PCケースは静音性・冷却性・メンテナンス性・剛性などに特徴があり、耐久性のあるスチール製と熱伝導率の高いアルミ製がある。

ケースは大きさによってフルタワー・ミドルタワー・ミニタワー・マイクロタワー・スリムなど呼称が変わるが、区分けに明確な定義はないので、名称にこだわらず構成に適したサイズを選定する。

選定のポイント

- MBのフォームファクタに適した大きさ

- 内部のエアフロー

- ドライブベイの数

- 電源ユニットの位置

- フロントパネルのインターフェイス

- デザイン

- 組み立てやすさや裏配線の可否

- CPUクーラーに簡易水冷を使用する場合はラジエーターの設置位置

スリムケースなど小型のケースはエアフロー(空気の流れ)が悪く、ケース 内に熱が籠もりやすいため自作ビギナーには不向き。

グラフィックカード

グラフィックカード(グラフィックボード)は映像信号の入出力を扱うパーツで、NVIDIAの GeForce、AMD(旧 ATI)の RADEONがグラフィックの二大ブランドになっている。

GPU(Graphics Processing Unit)は本来 画像処理を行うプロセッサで、数百から千を超えるコアを搭載しているため処理能力が高く、グラフィックス以外のタスクを並列処理できる GPGPU(General-purpose computing on graphics processing units)という技術が開発されてからは高負荷な処理が必要なアプリケーションで活用されるようになり、AIなど使用環境によっては非常に高いパフォーマンスを発揮できる。

選定のポイント

- GPGPUを使用する場合は Open CLか CUDAを選択

- パソコンの電力とグラフィックカードの消費電力を確認

- 使用可能な PCIe 電源ケーブルがあるか確認

- PCIe x 16 の空き スロットを確認

- 設置可能なスペースを確認

- 対応ブラケットを確認

代表的な GPGPUは NVIDIAの CUDA と OpenCL で、CUDAは NVIDIA独自のアーキテクチャのため、 TensorFlow GPU Support など CUDAを採用したソフトを使用する場合は CUDAをサポートした NVIDIA のグラフィックカード が必要になる。

CPUクーラー

CPUを購入するとリテール品の CPUクーラーが付属していることが多いが、TDP(最大消費電力)の高い CPUや、CPUのオーバークロック時は冷却効果を高めるため大型の CPUクーラーや水冷タイプの CPUクーラーを使用する。

水冷の場合はラジエーターの設置場所やサイズ、大型の空冷の場合は他のパーツとの干渉やケース内に収まるかなどの確認が必要。

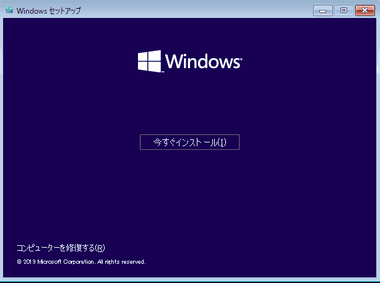

Operating System(OS)

自作パソコンを作成したら利用可能な状態にするため OSのインストールが必要で、Windows 10/ 11 は無料でインストール可能だが、プロダクトキーを購入してライセンス認証が必要で、Ubuntu/ Debianなどの Linuxは無償で利用できる。

関連記事

HDMI・DisplayPort などのグラフィックインターフェイス や シリアル・パラレルバスなど パソコンと周辺機器を接続する コネクタの形状 ( ハードウェア インターフェイス ) を紹介

Windowsの起動が異常に遅い、パソコンの電源が入らない、PCの電源を入れてもモニタに映らないなど、 ハードウェアに起因する自作パソコンの不具合と一般的な原因、確認事項や対処法