CrystalDiskInfo の特徴

- SSD/ ハードディスクの無料診断ツール

- 起動するだけでストレージの自己診断機能 S.M.A.R.Tの情報を表示

- RAID構成のドライブもサポート

S.M.A.R.T はディスクの製造メーカーが独自で定めた正常と異常の境界「しきい値」を基準に、 しきい値 を超えるとディスクに劣化が生じていると判断される。

開発元

- 開発者:hiyohiyo 氏

- 開発元の拠点:日本

ダウンロード

システム要件

- バージョン:9.2.1

- OS:Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11

- IE : 8.0 以上( 11.0 推奨 )

- .NET Framework : 2.0 以上 ( メール通知を利用する場合は 4.8以上 )

インストーラー版 は Windows XP非対応。

ATI AHCI Compatible RAID Controller (AHCI) を利用時のみ AMD SATA Controller に置き換えが必要だが、ATI AHCI Compatible RAID Controller (AHCI) は 10年以上前のドライバなので、現行の環境ではほぼ問題なく動作する。

インストール

公式サイト から「 インストーラー 」をクリックしてインストーラーをダウンロード。

Aoi Edition/ Shizuku Edition/ Kurei Kei Edition はグラフィックの他にボイスも追加されている。

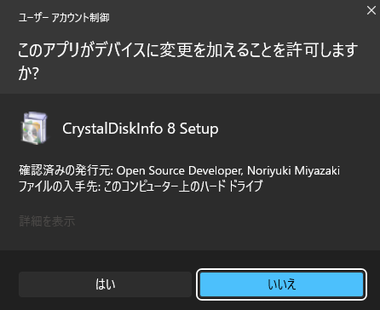

ダウンロードしたインストーラーを起動し、ユーザーアカウント制御のプロンプトが表示されたら「 はい 」で許可。

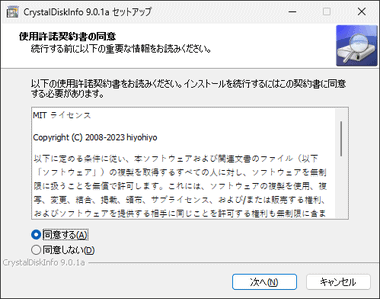

使用許諾書に問題がなければ「 同意する 」をチェックして「 次へ 」。

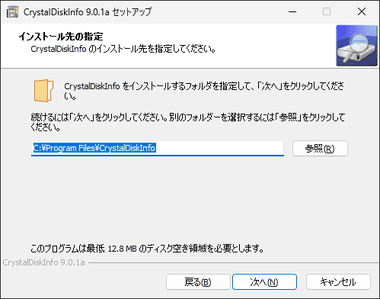

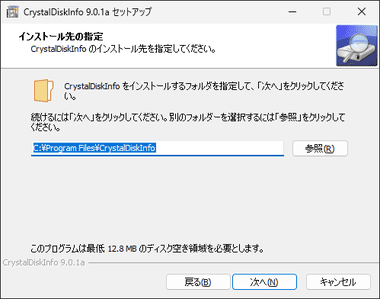

インストール先を確認して「 次へ 」。

プログラムグループの指定もデフォルトのまま「 次へ 」。

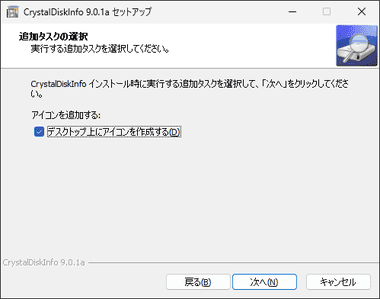

デスクトップにショートカットアイコンが不要な場合は チェックを外して「 次へ 」。

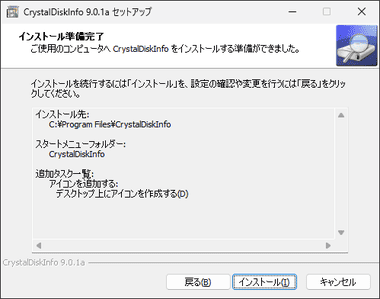

「インストール」でインストールを実行。

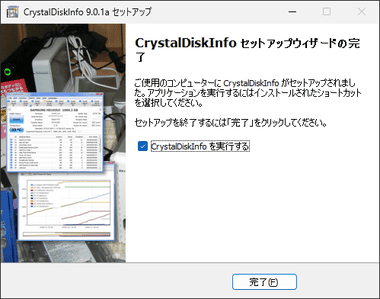

「完了」でインストール完了。

設定

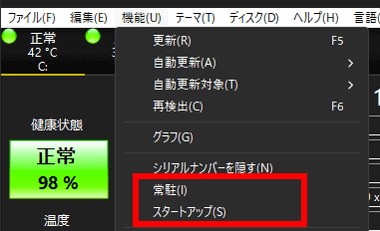

メニューバーの 機能 から スタートアップ を 有効にすると Windows起動時に CrystalDiskInfoが自動起動し、 常駐 を有効にするとメインウインドウを閉じても終了せずシステムトレイに常駐する。

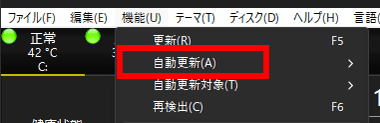

常駐している CrystalDiskInfoは S.M.A.R.Tの情報を 10分 間隔で更新しており、メニューバーの 機能 にある 自動更新 で編集できる。

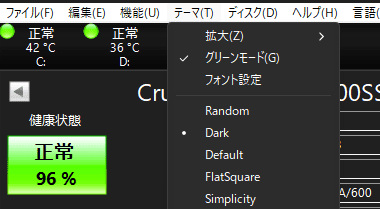

テーマの変更は メニューバーの テーマ から選択。

常駐時の設定

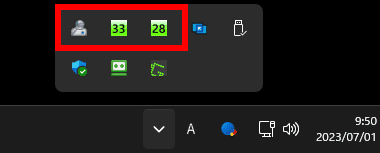

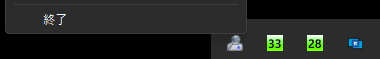

常駐 を有効にするとシステムトレイに各ドライブの温度が表示される。

温度アイコンはコンテキストメニュー ( 右クリックメニュー ) の 一括設定 から すべての温度アイコンを隠す で非表示にできる。

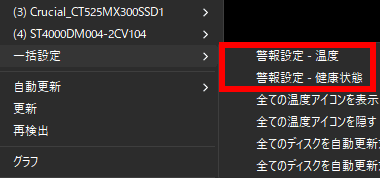

健康状態 が低下した場合や、ストレージが設定温度に達した際に警告を出す場合は、一括設定 の 警報設定 を編集。

CrystalDiskInfo の使い方

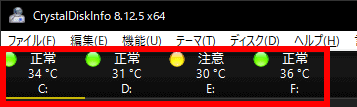

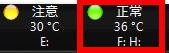

CrystalDiskInfoを起動すると、メニューバーの下にディスクの 健康状態・温度・ドライブレター が表示され、ディスクを選択すると下ペインで詳細情報を確認できる。

パーティションで区分けしているディスクは、 各ドライブレターが表示される。

RAIDを構成しているディスクは同じドライブレターで表示される。

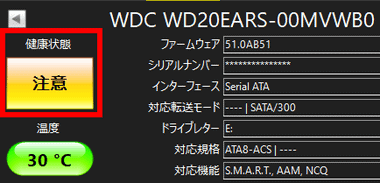

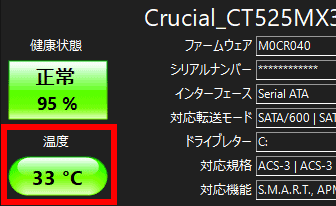

健康状態

S.M.A.R.Tの情報は専門的なので 、一般的には 健康状態 を指標にする。

健康状態 は S.M.A.R.T の「不良セクタ」と「不良セクタ予備軍」の 代替処理済のセクタ数・代替保留中のセクタ数・回復不可能セクタ数 の 3項目から判定され、すぐに故障することはないが、データのバックアップと早めの交換が推奨される。

セクタは 扇形をした一定の記憶領域 で 単位 と考えてよく、HDDは 1セクタ 512B 。

温度

一般的に 動作が保障されている HDDの最高温度は 55℃ で、通常は 45℃未満が目安 になり、45℃ を超える高温状態が続くと故障の原因になる。

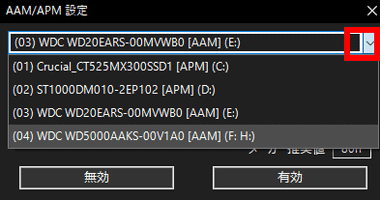

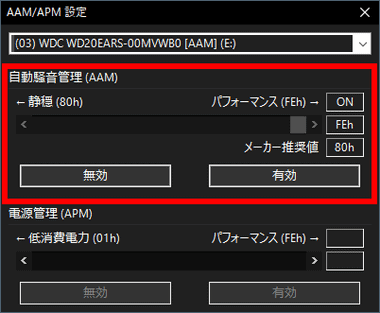

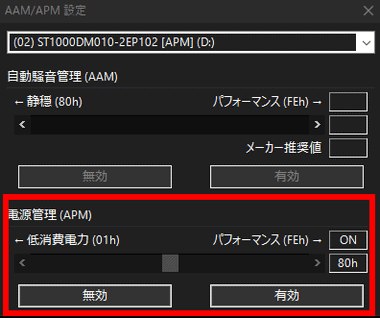

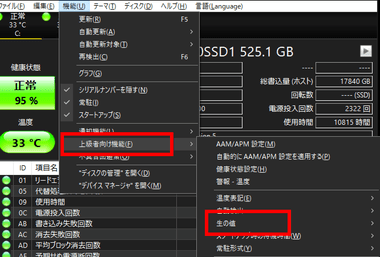

AAM/ APM 設定

AAM ( 自動騒音管理 ) や APM ( 電源管理 ) の設定をサポートしているディスクは、メニューバーの 機能 から 上級者向け機能 の AAM/ APM 設定 で設定を編集できる。

AAM は 静音 ( 80h ) ~ パフォーマンス ( FEh ) の間で 変更でき、静音にすると HDDのシーク音などが軽減される。

APM も 省電力 ( 01h ) ~ パフォーマンス ( FEh ) の間で設定。

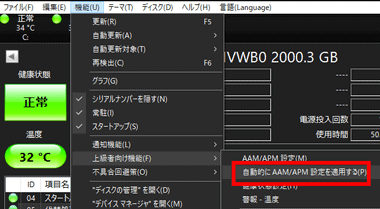

AAM/ APM の設定は、パソコンをシャットダウンした際にディスクの設定がリセットされることがあるため、メニューバーの 機能 から 上級者向け機能 の 自動的に AAM / APM 設定を適用する にチェックを入れ、スタートアップ を有効にしておく。

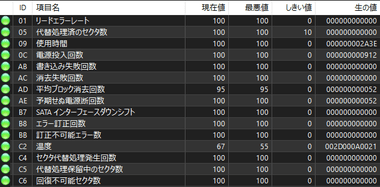

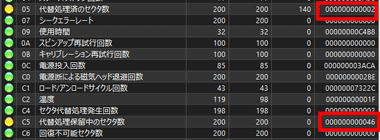

S.M.A.R.T の値

一般的に 現在値 が しきい値 を下回るとディスクに問題が発生していると考えられる。

- 現在値 ( Value )

生の値から導き出した現状の値 - 最悪値 ( Worst )

現在値で最も低い(悪い)値 - しきい値 ( Threshold )

ベンダーが設定している限界値 - 生の値 ( Data / Raw value )

実際の値

現在値・最悪値・しきい値 は 10進数で表示され、生の値 のみ 16進数 表示なっている。

メニューバーの 機能 から 上級者向け機能 にある 生の値 を 16 [HEX] から 10 [DEC] 」に変更すると 生の値 を 10進数で表示できるが、 現在値 のように正規化されていないため、製造メーカーによって表記が異なる。

ディスクの不良や寿命、使用状況に関連している項目

- 01-リードエラーレート

データを読み込む前に発生したエラーの割合で、数値が悪いとディスク内に異常がある可能性が高い。 - 05-代替処理済セクタ数

不良セクタにより 再度割り当てされたセクタ数。 - 07-シークエラーレート

磁気ヘッドが移動(シーク)に失敗した割合で、ハードディスクに物理的な問題がある可能性がある。 - 0C-電源投入回数

ハードディスクの電源を ON/OFF した回数。 - C2-温度

ハードディスクの現在の温度。 - C5-代替処理保留中のセクタ数

不良セクタ待機率で、不良セクタ化が検討されているセクタ数。 - C6-回復不可能セクタ数

オフラインスキャンで発見された回復不可能なセクタ数。 - 03-スピンアップタイム

モーター始動完了 ( 規定回転数に到達 ) するまでの時間。 - 04-スタート/ストップ回数

モーターの始動回数。 - 09-使用時間

工場出荷状態からのハードディスクの累積稼働時間。 - 0A-スピンアップ再試行回数

スピンアップに失敗した回数。 - 0B-キャリブレーション再試行回数

キャリブレーション ( 熱によるオフトラック現象を自動的に補正する機能 ) を再試行した回数。 - C1-ロード/アンロード サイクル回転数

磁気ヘッドが磁気ディスク表面から退避場所に退避し 再び磁気ディスク表面に戻った回数の合計。 - C4-セクタ代替処理が発生回数

セクタの代替処理が発生した回数。 - C7-UltraDMA CRCエラー数

DMA モードでのデータ転送中に発生した CRC エラーの数。 - C8-ライトエラーレート

データの書き込みに失敗した割合。

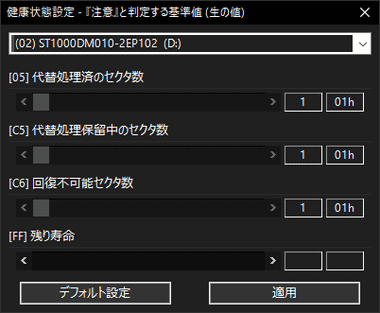

閾値の設定

CrystalDiskInfo は ユーザーによる しきい値 の設定も可能で、メニューバーの 機能 から 上級者向け機能 の 健康状態設定 を開き、設定するディスクを選択し 値を編集する。

注意 判定のディスクは S.M.A.R.T の 代替処理済のセクタ数・代替保留中のセクタ数・回復不可能セクタ数 の中で 黄色になっている項目の スライダーを動かし、生の値 よりも 1 つ 大きな値に変更すると 健康状態が 正常 に戻るので、短期間に再度 健康状態が 注意 になった場合は ディスクに異常が発生しやすい状況だと判断できる。

関連記事

S.M.A.R.T や シーケンシャルアクセスで HDD・SSD の不良セクタ や 安定性を確認できる ブロックチェーンを利用して SSDの故障予測精度を向上した 無料診断アプリ FromHDDtoSSD のインストールと使い方 を図説。

Index Defraggler の特徴開発元ダウンロードシステム要件ディスクの断片化TRIMインストールWindowsのデフラグ設定Defraggler の使い方 – HDDのデフラグD…